就活で必要不可欠な自己分析のやり方や注意点を徹底解説

就職活動が本格的に始まり、何から手をつければ良いか迷っていませんか?

履歴書やエントリーシート、面接対策など、やるべきことは山積みですが、その土台となるのが「自己分析」です。

自己分析と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は就活をスムーズに進める上で最も大切なステップなんです。

この記事では、就活を始めたばかりの皆さんが、自信を持って自己分析に取り組めるよう、その目的から具体的なやり方、そして注意点まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、自己分析の重要性が分かり、明日からすぐに実践できるようになるでしょう。

自己分析とは?

自己分析とは、自分の過去の経験や考え方、行動パターンなどを振り返り、自分の強みや弱み、興味、価値観、得意なことや不得意なことなどを深く理解する作業のことです。

「なぜこの大学を選んだのか」「なぜこのアルバイトを始めたのか」「どんな時にやりがいを感じたか」といった、一見些細なことでも、深く掘り下げていくことで、自分自身の「軸」が見えてきます。

この軸が、企業選びや自己PR、志望動機を語る上で非常に重要になります。

今までの人生の中で、選択を迫られる瞬間や感情が動いた瞬間が幾度となくあったと思います。これらの瞬間を振り返ることで、自分にはどういう特徴や価値観を持っているかを分析することができ、企業とのミスマッチを減らすことができるでしょう。

自己分析を行うメリット

自己分析は、就活のあらゆる場面で役立ちます。具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

自己理解に繋がる

自己分析を深く行うことで、「自分は本当に何をしたいのか」「どんな時に喜びや充実感を感じるのか」といった、潜在的な欲求や価値観に気づくことができます。

これにより、漠然とした「やりたいこと」が、より具体的で明確な目標へと変わっていきます。自分の内面を深く掘り下げることで、将来のキャリアパスを考える上で、ブレない軸を見つけることができるでしょう。

就活の軸が明確になる

自己分析を通じて自分の強みや価値観が明確になると、「就活の軸」が自然と見えてきます。

例えば、「人々の生活を豊かにするサービスを提供したい」「チームで協力しながら成果を出したい」「新しい技術に挑戦し続けたい」など、企業選びや職種選びの基準がはっきりします。

この軸が明確であれば、数多くの企業の中から自分に合った企業を効率的に見つけ出すことができ、迷うことなく選考を進めることができます。

志望動機や自己PRの作成に役立つ

自己分析で得られた自己理解は、志望動機や自己PRの説得力を格段に高めます。自分の強みや経験を、応募する企業が求める人物像や事業内容と結びつけて具体的に説明できるようになるからです。

例えば、「私の強みである〇〇は、御社の〇〇という事業で必ず活かせると考えています」といったように、根拠を持ってアピールできるようになります。これにより、面接官はあなたの言葉に納得感を覚え、入社後の活躍を具体的にイメージしやすくなるでしょう。

キャリアビジョンが見えてくる

自己分析は、就職活動のためだけではありません。自分の過去を振り返り、未来を考えることで、今後のキャリアビジョンが徐々に見えてきます。

「5年後、10年後、どんな自分になっていたいか」「どんなスキルを身につけたいか」「どんな役割を担っていたいか」といった具体的な目標を持つことができます。

キャリアビジョンが明確であれば、入社後の成長イメージも描きやすくなり、面接でも「入社後、どのように貢献したいか」を具体的に語れるようになるでしょう。

ミスマッチを防げる

自己分析をしっかり行えば、自分に合わない企業への応募を減らし、就活を効率的に進めることができます。自分の価値観や強みが明確になるため、企業の理念や文化、仕事内容が自分にフィットするかどうかを早い段階で見極められるからです。

これにより、選考途中で「何か違うな」と感じるミスマッチを防ぎ、早期に自分にぴったりの企業と出会える可能性が高まります。結果として、無駄な労力や時間を費やすことなく、内定獲得へと効率的に近づけるでしょう。

自己分析の具体的なやり方

自己分析には様々な方法がありますが、ここでは特に効果的なフレームワークをいくつかご紹介します。自分に合った方法で試してみてください。

自分史を作ってみる

小学校入学から現在までの出来事を、年表のように書き出していく方法です。単に出来事を羅列するだけでなく、その時どんな感情を抱いたか、何に力を入れたか、何に感動したか、どんな困難があったか、どう乗り越えたかなどを具体的に書き加えていきましょう。

例えば、「中学時代、部活の部長としてチームをまとめた経験」「高校で文化祭の実行委員を務め、〇〇という課題に直面した経験」など、具体的なエピソードを深掘りします。

過去の経験と感情を結びつけることで、あなたの価値観や強み、何がモチベーションになるのかが見えてくるはずです。

ジョハリの窓

ジョハリの窓とは「自分が知っている自分の特徴」、「他人が知っている自分の特徴」の一致・不一致を分析することで自己理解を進めるフレームワークです。

以下の4つの観点から自分を分析していきましょう。

「開放の窓」 自分も他人も知っている自己

「盲点の窓」 自分は気がついていないが、他人は知っている自己

「秘密の窓」 自分は知っているが、他人は気づいていない自己

「未知の窓」 誰からもまだ知られていない自己

これらの分析をしていくことで自分の知らなかった自分の特徴にも気づいたり、改めて自分のことを認識することができます。

Will Can Mustの法則

Will Can Mustの法則とは、キャリアプランの設計など、将来の目標設計をする際に用いる自己分析のフレームワークです。

またWill Can Mustでは、「キャリアプラン」だけでなく、「自分に最も適した仕事」が何かを分析することができます。

以下の図をベン図と言いますがWill Can Mustの円の重なりが大きければ大きいほど自分に適しているということになります。

** 手順1、Willを書き出す**

willでは自分がやりたいことを書き出しましょう。ここでは些細なことでもいいので書き出すのがポイントです。

「人助けがしたい」「プログラミングがやりたい」といったものから、「友達と遊びたい」「なにかが欲しい」など、なんでもいいので書き出しましょう。

手順2、Canを書き出す

Canでは自分ができることや学生時代に頑張ったこと、持っているスキル、性格の強みなどを書き出してみましょう。

過去を振り返り、自身の強みや価値観を知ることが大切です。

手順3、Mustを書き出す

Mustでは、Willで書き出したやりたいことのするためにやらないといけないことを書き出します。

ここでは、目標達成のために「今の自分に何が不足しているのか」ということや、「何が必要なこと」を分析して理解することが大切です。

これらの手順で、自分のやりたいこととやらないといけないことが何かを理解し、就活に活かすことができるのがこのフレームワークです。

swot分析

SWOT分析は、ビジネスで用いられるフレームワークですが、自己分析にも応用できます。

その際には、自分の長所・短所などの内部要因の横軸、就活市場、業界の動向などの外部要因の縦軸をかけ合わせて使用していきます。

これによって、企業選びや自分に向いている業界はどこかなどを判断でき、就活市場の現在の様子と自分のポテンシャルを比較できるため、入社後のミスマッチ防止が期待されます。

- S(Strengths:強み): 自分の得意なこと、他人より優れている点

- W(Weaknesses:弱み): 自分の苦手なこと、改善したい点

- O(Opportunities:機会): 自分の強みを活かせる可能性のある外部環境(業界動向、社会のニーズなど)

- T(Threats:脅威): 自分の弱みが不利になる可能性のある外部環境(業界の変化、競合など)

この分析を行うことで、自分の内面だけでなく、就職活動を取り巻く外部環境も考慮に入れた自己理解が深まります。

自分の強みを最大限に活かし、弱みを克服するために、どのような企業や業界を選ぶべきか、具体的な戦略を立てるのに役立つでしょう。

他己分析

自分一人で自己分析を進めるだけでなく、他己分析を取り入れることも非常に有効です。

家族や友人、アルバイト先の先輩など、自分をよく知る複数の人に、「私ってどんな人?」「長所や短所は?」「私に合う仕事ってどういうものだと思う?」といった質問をしてみましょう。

自分では気づかなかった意外な一面や、客観的な強み・弱みを発見できることがあります。また、他己分析の結果は、「ジョハリの窓」の盲点の窓を埋めるヒントにもなったり、自分の思い込みを修正し、より客観的な自己像を築く上で非常に役立つでしょう。

関連記事:自己分析のやり方を6STEPで解説!おすすめツールも紹介

自己分析の注意点

自己分析は非常に重要なステップですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。以下の点に注意して進めましょう。

完璧を目指しすぎない

自己分析は奥深く、掘り下げようと思えばいくらでも時間がかかってしまうものです。しかし、就職活動には期限があり、自己分析だけで何ヶ月も費やすわけにはいきません。

そのため、完璧を目指しすぎず、ある程度のところで区切りをつけることが大切です。まずは「7割できれば十分」という意識で、先ほどご紹介したフレームワークをいくつか行ってみましょう。

何度も行う

自己分析は一度やったら終わり、というものではありません。就職活動のフェーズが進むにつれて、新たな経験をしたり、企業との出会いを通じて自分の考えが変わったりすることもあります。

そのため、ES提出前、面接前、内定後など、節目節目で繰り返し行うことが重要です。1回目では気づかなかった自分の新たな一面や、深掘りが足りなかった点が見えてくることもあります。

継続的に自己分析を行うことで、自己理解はより深まり、どんな状況でも自信を持って自分を表現できるようになるでしょう。

ツールを積極的に活用する

自己分析は一人で行うと、どうしても主観的になったり、途中で行き詰まってしまいます。そんな時は、積極的にツールや外部のサポートを活用しましょう。

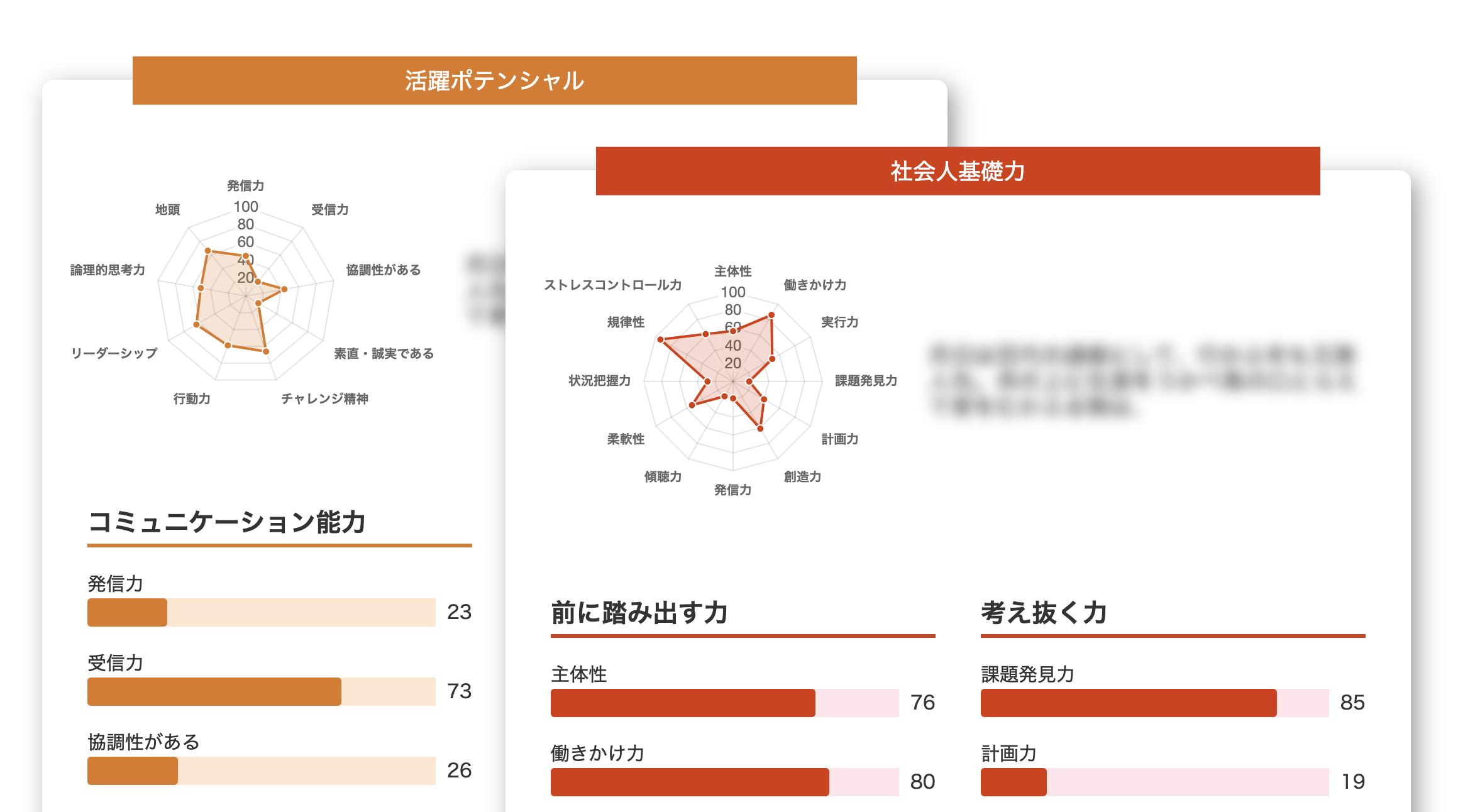

先ほどご紹介したフレームワークや他己分析を取り入れるのはもちろん、適性診断ツールや性格診断テストなども有効です。チアキャリアの3分でできる適性検査も、自己分析におすすめであるので、ぜひ利用してみてください。

また、大学のキャリアセンターや就職エージェントのキャリアアドバイザーに相談し、客観的なアドバイスをもらうのも非常に効果的です。自分一人で抱え込まず、様々な視点を取り入れることで、より多角的で深い自己分析が可能になるでしょう。

まとめ

就職活動の第一歩として、自己分析は非常に重要です。

自分の強みや弱み、価値観を深く理解することで、「自分に合った企業はどこか」「なぜそこで働きたいのか」が明確になり、自信を持って就職活動を進めることができます。

今回ご紹介した「自分史」「ジョハリの窓」「Will Can Must」「SWOT分析」「他己分析」などのフレームワークを参考に、まずはできることから始めてみましょう。

そして、一度で完璧にしようとせず、何度も繰り返し行うこと、そして一人で抱え込まずにツールや他者の力を借りることが成功の秘訣です。

自己分析を通じて、あなたの魅力と可能性を最大限に引き出し、納得のいく就職活動に繋げてください。