【就活】職種が決まらない!困った時の4つのヒント

就活で企業探しをする際、多くの場合は

「まずは職種を決めましょう」

「希望職種から企業を探そう」

と職種について考えるところから始まります。

しかし、いざ就職となるとどうやって職種を決めたらいいのか、自分に向いている職種がいまいちピンと来なくて悩む就活生も少なくないでしょう。

就活生が迷ってしまう職種選び。

当記事では、そんな職種の決め方について詳しく解説していきます!

4つのステップに分けた職種の決め方や、それでも悩んでしまう場合のヒントまでまとめています。

最後まで記事を読めばあなたにピッタリな職種を決められること間違いなしです。

職種を決める意味

企業選びをするにあたって、先に職種を決めることはとても大切です。

そもそも職種とは、会社での仕事内容のことで、会社に入って何をしていくのかを示すものです。

職種の種類については後ほど詳しく紹介しますが、

例えば、

- お客様に商品を紹介し販売を行う販売職

- 電話や来客対応、データ管理などを行う事務職

などがあります。

職種を決めていくとなった際、

「なぜ、職種を決めてから企業を探さないといけないのか?」

「職種は迷うから、広い範囲でざっくり企業を探すのはダメなのか?」

と思っている人も多いのではないでしょうか。

就活で最初に職種を絞ることには、ちゃんと意味があるのです。

職種を決める意味には、以下の2つがあります。

- 入社後のミスマッチを防ぐ

- 志望動機が明確になる

入社後のミスマッチを防ぐ

職種を決める意味として一番に挙げられるのは、入社後のミスマッチを防ぐことです。

企業に就職すると、一般的に1日7〜8時間・週5日程の時間を会社で過ごします。

1日の大半を過ごす会社を、職種が曖昧な状態で決めてしまうと、「思っていた内容と違った」「自分にはこの仕事が合わない」と仕事内容へのギャップを感じやすくなってしまうでしょう。

たとえば、「会社の社風が良い」「そこで働いている人に惹かれた」という理由で企業選びをしてしまうと、入社後に実際に仕事をやってみて違和感を感じてしまうことも少なくありません。

職種を限定して探すことで、仕事内容をある程度理解した上で企業を探すことができます。そのため、就職後も納得感をもって働くことができるでしょう。

志望動機が明確になる

職種を決める意味としてもう一つ挙げられるのは、志望動機が明確になることです。

職種を決めての企業選びとなると、仕事内容の観点から会社を探していくので、具体的なキャリアプランを立てることに繋がります。

キャリアプランがしっかりあるということは、会社への熱意が育ち、明確な志望動機が見えてきます。

就活において、志望動機が明確であることはとても強みになります。

受ける会社にも好印象を与えやすく、ESや面接の場も自信を持って挑めるでしょう。

関連記事:志望動機の書き方を分かりやすく解説~志望動機が必要な理由やNG例も~

【一覧】主な職種

職種を先に決めることの重要性については上記で示した通りですが、実際に選ぶとなったときに、どのような職種から選んだらいいのか迷いますよね。

当記事では、一般的に人気な5つの職種について、それぞれがどのような内容の職種なのかをまとめてみました。

もちろん、今回まとめている5つの職種以外にも職種はたくさんあります。

しかし、いきなり偏りのある職種から探してしまっては、上記で話した「入社後のミスマッチ」に繋がりかねません。

まずは一般的な職種について知識を深め、基本の土台を作ることをお勧めします。

それでも+αの職種を見てみたいと思ったら、色々調べてみるのもいいでしょう。

| 営業職 | クライアントに自社の製品やサービスを売り込み、契約を行う仕事。営業に使う資料の下準備から現場に赴くまでを担う。 |

| 事務職 | 電話や来客の対応、データ入力や管理などといった事務作業を担う仕事。 |

| 販売職 | お客様に商品を紹介し販売を行う仕事。実際に店舗を構えて接客する接客業と言われるものが定番。 |

| 技術職 | 製品の製造やその開発設計までを担う仕事。近年ではIT化が進み、「システムエンジニア」「プログラマー」などが技術職の定番となっている。 |

| 企画職 | 市場調査を行い、ニーズに合わせた商品についてのプレゼンを繰り返し、商品化を図っていく仕事。 |

職種の決め方4ステップ

いよいよ本題、皆さんが悩む「職種の決め方」について4つのステップに分けて解説していきます。

職種についてはこれまでの説明でなんとなく理解ができたと思いますが、いざ自分がなる職種を決めるとなると、結局どうしたらいいのか悩みますよね。

何かを決めるというのはなかなか勇気が要るもので、自分に自信がないと出来ません。

「自分はこれになりたい」「この職種の仕事がしたい」と自信を持って言えるように、ステップに則って職種について考えていきましょう!

職種の決め方4ステップ

- 自己分析をする

- 職種について理解する

- 適性診断で「向いている職種」を理解する

- なりたい自分を考える

⑴自己分析をする

なりたい職種を決めるには、自己分析をして自己理解を高めていくことが大切です。

「企業に求められる人材にならないと」などと企業に合わせた考えになってしまいがちですが、自分が何をしたいのかをメインに考えなければ本末転倒です。

しっかり自分を見つめ直し、自己分析をしていくことで自分の特性や気持ちに合う理想の会社を見つけることができます。

自己分析の方法としては、以下の方法があります。

- 自己分析ツールを使う

- 過去の取り組みを書き出す

自己分析ツールを使う

自分で自分を知るのは難しいですが、今は就活生に向けた自己分析ツールというものがたくさんあります。

学校で就活の授業を受けている人は、学校でも紹介される自己分析のツールがあるかと思いますが、ネットで検索してみるといろんな自己分析のツールが紹介されています。

色々と試してみて、自分の性格や行動の傾向を見つめ直し、自己理解を高めましょう。

過去の取り組みを書き出す

自己分析のツールで自身の傾向は明らかになりますが、人の数だけ考えは異なるため、過去の取り組みを書き出して自分で改めて振り返ることも大切です。

自己分析ツールはあくまで指標として使い、自分自身でも過去を振り返り見つめ直すこともやってみましょう。

過去の取り組みを書き出すときには、モチベーショングラフも一緒に活用すると良いでしょう。

モチベーショングラフとは、縦軸をモチベーション、横軸を時間として、これまでの人生のモチベーションの上がり下がりを表にしたものです。

「モチベーションが落ちたときは何がきっかけで、そこからどう立ち直ったのか?」など分析できるので、自己分析を深めることができます。

自己分析ツールと併用して、自分のこれまでの人生を振り返ってみましょう。

関連記事:自己分析とは~なぜ就活で自己分析が必要なのか?やり方や注意点も解説~

⑵職種について理解する

次に、職種について理解するために、いろんな職種を調べてみましょう。

主な職種については上で少し紹介しましたが、自己分析ができていない状態で見てもどこか他人事でピンと来なかったのではないでしょうか。

自己分析をすることで、自分が何をしてきてこれからどうしたいのか、少し未来が見えてくるかと思います。

自身の気持ちが少し明確になってきた状態で、どのような職種があるのかなと探してみると、意外と気になる分野が目に止まるはずです。

自身のことがわかってきたら、今度は「どのような職種があって、自分が関心を持てる職種は何か」を考えていきましょう。

関連記事:「業界研究」の効果的なやり方とは?抑えておきたいポイントも徹底解説!

⑶適性診断で「向いている職種」を理解する

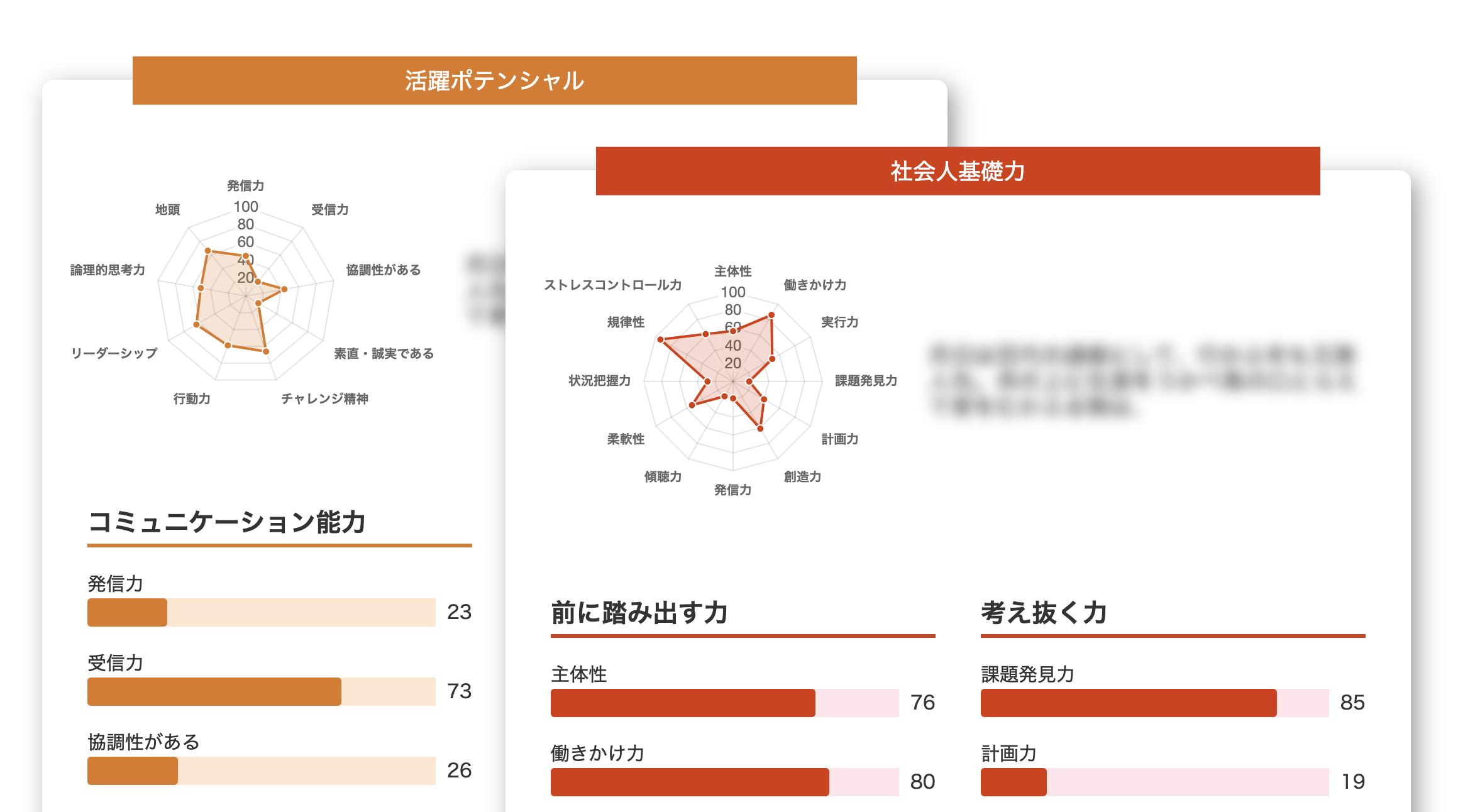

職種について大体の知識がついたら、適性診断を受けてみて「向いている職種」を参考に職種を探してみましょう。

職種を決める上で、「いくつか興味のある職種ができたけど、自分がこの職種に向いているか不安だ」と決める勇気を持てない人が多いです。

適性診断も、自己分析ツールと同じくネットにたくさん紹介されています。

迷う場合はいくつか受けてみて、「向いている職種」の項目にある職種から考えていくと、まずおかしな選択にはなりません。

診断テストの質問は、企業が就活生に求める要素をもとに構成されており、「社会人基礎力」と「活躍ポテンシャル」の2軸で測定されるので、志望動機につなげることも可能です。

さらに、チアキャリアの適性検査をおこなうことで、自分にあった企業からスカウトをもらえるチャンスもUPします。

自分で1から自己分析、企業分析を行わなくても、質問に答えるだけで企業とマッチングできるので、ぜひ活用してみてくださいね。

⑷なりたい自分を考える

これまでのステップに則って考えていくと、おおよそ自分の職種のビジョンが見えてきたかと思います。

最後は自分のことなので、「なりたい自分になれる場所か」を考えた上で職種を決めると間違いないでしょう。

自己分析で自己理解を高め、職種についての知識を深める、そして適性診断で自分に向いている職種をある程度絞っていきました。

この手順で考えてみるとなりたい自分も自ずと見えてくるのではないでしょうか。

なりたい自分が見えてきたら、その職種に決めて就活を進めましょう!

職種が決まらない場合の4つのヒント

これまで、4つのステップで職種の決め方を解説してきましたが、上記のステップでも迷ってしまって職種が決まらない人もいるでしょう。

それも当然です。

「就職」と聞くとなんだか実感が湧かず、少し重く感じてしまいますよね。

今まで勉強で過ごしていた生活から急に、仕事をしてお金を稼ぐ社会に出るという心細さは、今は大人になって普通に働いている誰もが感じてきたことです。

それでもじっくり考えてみれば、みんな何かしらの取り組みをして生きてきたはずです。

そうした取り組みが、仕事に、社会に繋がります。

最後に、そういった実感が湧かずに困っている皆さんに4つのヒントをご紹介します。

- 楽しいことや出来ることから考える

- やりたくないことを明確にする

- インターンで実際に体験してみる

- 周りの人に意見を求める

楽しいことや出来ることから考える

「自分には何もないけど、仕事を真面目に考えないといけない!」

と焦る気持ちを持つ人も多いと思いますが、日々の楽しいことや出来ることを考えると意外と仕事に繋がることがあります。

「好きこそモノの上手なれ」という言葉がありますが、趣味や特技がそのまま仕事に活かせられる場合があります。

例えば、人と話すのが好きな人なら、営業職で取引先に上手く自社の営業を持ちかけることができたり、販売職で商品の魅力を伝えてお店の売上に貢献できたりするかもしれません。

パソコン作業が得意な人なら、事務職でデータ管理の仕事に貢献できたり、技術職でIT業界の仕事ができたりするかもしれません。

日々の何気ない生活から、仕事の可能性は広がっています。

これまでの学生生活の中で、部活動であったり趣味やバイトでも良いので、楽しかった経験や得意なことから考えてみましょう。

やりたくないことを明確にする

職種を決めるときに、自分のやりたくないことを明確にして、消去法で考えてみるのも1つの手です。

「なりたい自分を見つけよう」と言われると困ってしまう人が一定数いますが、人はマイナスな感情にはとても敏感で「やりたくないことはなんですか?」という問いには答えられる人が多いです。

やりたくないことをはっきりと紙に書き出すことで、就職後のミスマッチも防げるでしょう。

また、そのように職種を絞っていくことで、その先にやりたいことが見えてくる場合があります。

インターンで実際に体験してみる

自己分析や適性検査をしてみても、どうしても自分がわからない人は、実際に体験してみることをお勧めします。

人は実際にその立場になって行動しないと、気持ちがわからないことが多いです。

これまでの内容を読んでも答えが見つからない人は、社会に対する経験値が低いことが原因かもしれません。

インターンシップに参加したり、短期ででもアルバイトをしたりして実体験を増やすことで経験を積んでから、再度職種について考えてみましょう。

周りの人に意見を求める

最後に、どうしても職種を迷ってしまう人は周りに意見を求めてみましょう。

自分では気づけないことも、周りから見たら気づいてくれている場合があります。

家族や友人、身の回りの自分に理解がある人の話に耳を傾けてみると、意外と道が開けるかもしれません。

また、自分の職種についてもそうですが、周りの実際に就職している大人のリアルな現場の話を聞いて、仕事に対する視野を広げるのも一つです。

自己分析などをして、ネット上で職業について調べた情報よりも、実際の現場の話はまた違った景色が見えるかもしれません。

迷った場合は、今の状態よりももっともっと視野を広げて、自分の可能性を信じて探してみましょう!

まとめ

就活で企業選びをする際にまず決めないといけない、希望の職種。

悩む就活生が多いと思いますが、職種の決め方について詳しく解説してきました。

内容を少しおさらいしましょう。

まずは、職種を決める意味について2つの理由がありました。

- 入社後のミスマッチを防ぐ

- 志望動機が明確になる

そして本題の、職種の決め方4ステップは以下の4つでした。

- ⑴自己分析をする

- ⑵職種について理解する

- ⑶適性診断で「向いている職種」を理解する

- ⑷なりたい自分を考える

最後に、ステップに則って考えても職種が決まらなかった人へ、職種が決まらない場合の4つのヒントを紹介しました。

- 楽しいことや出来ることから考える

- やりたくないことを明確にする

- インターンで実際に体験してみる

- 周りの人に意見を求める

急に就職と言われ、1日の大半を占めるようになる会社を選ぶのは誰もが不安に思います。

当記事で紹介した職種の決め方を読んで、少しでも自信を持って企業に勤められるように、職種について考えてみましょう!